临床表现

临床表现

临床表现:发生肱骨内上髁的撕脱骨折时,肘关节内侧组织,如侧副韧带、关节囊、内上髁和尺神经等均可损伤。肘关节内侧肿胀,疼痛,局部皮下可见淤血。压痛局限于肘内侧。有时可触及骨摩擦感。肘关节伸屈和旋转功能受限。

肱骨内上髁骨骺与肱骨下端内髁部分离、移位或旋转移位,并据骨折片移位情况判断其移位程度。儿童肱骨内上髁骨折,较易与肱骨内髁、桡骨小头撕脱骨折有移位者相混淆,儿童肱骨内髁骨骺尚未出现之前(通常6岁),骨化中心的征象不能在X线片显示出来,骨骺线未闭合,更增加了鉴别诊断难度,必要时拍对侧肘关节X线片。详细体格检查,询问受伤情况,结合年龄特点。只有这样,才能准确诊断并选用较好的手术治疗方法。

X线诊断十分重要,应注意仔细观察。

Ⅰ度骨折有时可能漏诊,但有以下情况存在应考虑有骨折存在的可能:①当有脂肪垫征(fat pad sign)出现时,即肘部伤后出血或渗出物将冠状窝和鹰嘴窝内脂肪垫推开呈“八”字型;②骨骺与干骺端不平行;③骨骺边缘不清楚,特别是发现有薄层干骺端骨折片;④肱骨下端内外侧突起对称者,因正常的肱骨下端内外侧突起形状是不对称的,内上髁向内突起较多。

Ⅲ、Ⅳ度骨折应注意观察内上髁骨骺是否存在,如有困难应强调拍摄双侧同位置的正侧位或斜位X线片,观察双侧关节间隙是否等宽,双侧内上髁是否对称。5岁以下的儿童,因肱骨内上髁的骨化中心尚未出现,故较难与

肱骨内髁骨折区别。严重损伤时应注意有无合并桡骨头、尺骨鹰嘴、肱骨外上髁骨折存在。

尺神经走行于肱骨内上髁后方的尺神经沟内,骨折时尺神经可能被牵拉、辗挫,甚至连同骨折块一起嵌入关节间隙,造成

尺神经损伤。

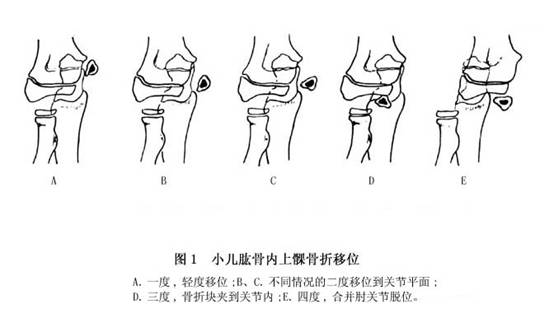

损伤类型:根据撕脱骨折片移位及肘关节变化,可分为四度(图1)。

Ⅰ度 肱骨内上髁骨折,轻度分离或旋转移位。

Ⅱ度 内上髁骨折片,牵拉移位明显,可达肘关节水平位,并可能有旋转移位,手法复位较困难。

Ⅲ度 骨折片撕脱瞬间,外翻暴力较大,使关节内侧张开,骨折片嵌夹在关节间隙内,此骨折片与关节囊粘在一起,如纽扣样进入关节,很难手法整复。

治疗

治疗

治疗:无移位的肱骨内上髁骨折,无需复位,仅用长臂石膏托或超关节小夹板固定3~4周,拆除石膏或夹板后进行功能锻炼。Ⅱ度以上骨折应先利用手法复位,失败者再手术。

1.手法复位 局麻或臂丛麻醉,Ⅱ度骨折应采用肘关节屈曲90°,前臂旋前,使前臂屈肌放松,术者用拇指推开血肿,将骨折片自下向上推挤,使其复位。如为Ⅲ度骨折,可先由助手将前臂外展、旋后,使肘关节外翻,使之将内侧间隙张开,然后伸腕、伸指,再过伸肘关节,即所谓“三伸”复位法,然后迅速将前臂屈肌拉紧,将骨折片拉出关节间隙之外,变成Ⅱ度骨折后,再按Ⅱ度骨折处理。另一手法为一助手固定上臂下端,另一助手将前臂极度旋前,术者用拇指在肱骨滑车部由前上方向后下方推按,直至推出骨折块。合并肘关节脱位者即Ⅳ度骨折,在肘关节复位过程中,移位的内上髁骨折常可随之复位,如肘关节已获复位,而内上髁尚未复位,可按Ⅱ度骨折处理。

2.经皮撬拨复位固定 除Ⅰ度骨折,因骨膜及屈肌腱附着部无撕裂,一般不会移位外,其他类型骨折复位后不稳定,可发生再移位,在这种情况下,可采用闭合穿针固定,如骨折片有旋转,手法难以复位者,可采用经皮钢针撬拨复位,并用1~2枚克氏针作内固定,术后用石膏托或超关节小夹板外固定3~4周。

3.切开复位 适用于骨折分离较明显,或骨折片嵌入关节腔手法难以解出,旋转移位手法未能纠正及合并尺神经损伤者。手术应取肘内侧切口,保护尺神经,显露骨折端,清除血肿或肉芽组织,辨清骨折面方向,屈肘90°,前臂旋前,用巾钳夹持骨折片复位,用两枚细克氏针交叉固定。成年人骨折片较大的可用松质骨螺丝钉固定。较小的也可切除,将屈肌腱附着部缝合在附近筋膜上。儿童也可采用丝线缝合固定骨折片。合并尺神经挫伤应予以检查,如较严重可同时做尺神经前置手术。术后用石膏托固定4~5周,拆除石膏托拔除钢针后进行功能锻炼。

流行病学

流行病学

发病机制

发病机制

临床表现

临床表现

实验室检查

实验室检查

其他辅助检查

其他辅助检查

诊断

诊断

鉴别诊断

鉴别诊断

治疗

治疗

预后

预后

预防

预防